Нами будут рассмотрены более важные цепи рентгеновской установки, начиная от сетевого разъема до первичных цепей генераторного устройства, а также наиболее характерные для них неисправности.

Неисправности сети питания. Ранее упоминалось о том, что рентгеновские аппараты разной мощности можно подключать только к сетям, внутреннее сопротивление которых не превышает некоторого значения, задаваемого для данного типа рентгеновского аппарата. Предположим, что тип рентгеновского аппарата подобран в соответствии с сопротивлением сети. Бывает, что мощность установленного рентгеновского аппарата день ото дня уменьшается, стрелка киловольтметра значительно падает во время съемки. Если при этом после тщательной проверки обнаруживается, что рентгеновский аппарат находится в исправном состоянии, то причину уменьшения его мощности следует искать в питающей сети.

Вначале следует проверить сетевой разъем аппарата. Уменьшение мощности рентгеновского аппарата может возникать вследствие расшатанных соединений предохранителей, плохой пайки и соединений медных и алюминиевых проводов, ослабления соединений, возникающего при иссечении алюминиевых проводов, а также вследствие других факторов, которые приводят к увеличению местного сопротивления. Это оказывает вредное влияние, особенно в режиме съемки, когда рентгеновский аппарат потребляет весьма большой ток.

Другой причиной ухудшения мощности аппарата может быть перегрузка питающей сети. Если сетевой разъем аппарата не поврежден, то необходимо узнать, не увеличилось ли потребление электрической энергии в учреждении со времени установки рентгеновского аппарата. Если да, то ухудшение мощности рентгеновского аппарата безусловно объясняется этим. Возможность устранения неисправности: для рентгеновского отделения необходимо провести новую (отдельную) силовую линию, установку переключить к сети с большим номинальным напряжением, перераспределить нагрузку фаз распределительного трансформатора подстанции, более благоприятным распределением нагрузки во времени разгрузить распределительный трансформатор.

Короткое замыкание в рентгеновских аппаратах. Одной из наиболее неприятных ремонтных работ является исправление короткого замыкания на землю. Его причина заключается в контакте токопроводящей части с заземленной металлической частью рентгеновского аппарата. При этом плавкий предохранитель обязательно сгорит вследствие большого тока короткого замыкания.

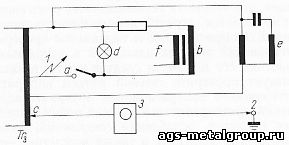

Наличие короткого замыкания на массу (корпус) легко определить. Чаще всего достаточно иметь для этого пробную лампу. Если короткое замыкание на землю возникает через сопротивление, то для выявления его необходимо провести испытание изоляции с напряжением приблизительно 1500 в. Выявление неисправности происходит следующим образом (рис. 15.2).

Один вывод пробной лампы мы присоединяем к заземленному металлическому корпусу пульта управления, другим выводом лампы прощупывают все точки пульта управления, находящиеся под напряжением. В случае короткого замыкания на землю пробная лампа светится в каждой точке, которая имеет металлическую связь с местом неисправности либо через трансформатор, либо через другие электрические части. В схеме, показанной на рис. 15.2. местом неисправности является точка 1. Наличие неисправности можно определить в точках a, b, c, d, e, так как вследствие короткого замыкания, возникающего в точке 1, все эти точки стали металлически связанными с землей. В обмотке f нет короткого замыкания на землю.

Рис. 15.2. Обнаружение короткого замыкания на землю

1. место неисправности; 2. металлическая часть пульта управления; 3. пробная лампа; a, b, c, d, e и f - исследуемые точки, Tr3 - трансформатор

Место неисправности можно найти только при разъединении электрических контактов. Вначале вынимают предохранители, устанавливают переключатели в нулевое положение и изолируют друг от друга контакты реле, замкнутые в состоянии покоя. При этом пробная лампа подключена между регулировочным автотрансформатором и землей. Она светится до тех пор, пока мы не разъединим неисправный контур и регулировочный автотрансформатор. Затем нужно прощупать разъединительные контакты. Концы, в соединении с которыми пробная лампа зажигается, указывают, в каких контурах надо искать неисправность. В результате дальнейшего разъединения электрических связей неисправное место локализуется в более определенной области, и в конце концов определяют место короткого замыкания.

После ликвидации неисправности разъединенные концы следует снова соединить. Их нельзя перепутать, так как они снабжены заводскими отметками. Однако бывают провода и без таких отметок, поэтому при разъединении проводов их следует маркировать.

Неисправности цепи накала. Если при включении аппарата в режиме просвечивания или съемки нет рентгеновского излучения, то причину неисправности очень часто следует искать в цепи накала. Неисправность возникает одинаково часто в цепях накала рентгеновской трубки и кенотрона. Бывают случаи, когда неисправность возникает в обеих цепях одновременно.

По характеру неисправности цепи накала легко обнаружить место поломки. Если на одном рабочем месте установки нет накала, то вначале следует проверить другое рабочее место рентгеновской установки при таком же режиме работы. Если там все в порядке, то неисправность надо искать в цепи рабочего места, где обнаружена неисправность: от переключателя рабочего места на пульте управления до нити накала рентгеновской трубки. Измеряя напряжение на клеммах первичной обмотки соответствующего трансформатора накала, определяем, где надо искать неисправность: в сетевой или в высоковольтной части генераторного устройства. Если на первичной обмотке трансформатора накала рентгеновской трубки нет напряжения накала, то неисправность обязательно надо искать в сетевой части. После этого с помощью вольтметра нужно проверить все точки, в которых возможен разрыв цепи (сопротивление, переключатель, реле), что позволяет очень быстро найти неисправность.

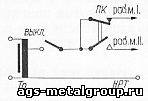

В том случае, если ни на одном рабочем месте нет накала, проверяют накал кенотронов. Для проверки накала кенотронов у большинства генераторных устройств рентгеновских аппаратов имеются наблюдательные окошки. Если накал кенотронов работает, то неисправность следует искать между источником питания цепи накала рентгеновских трубок и переключателем рабочего места или в общем витке цепей накала рентгеновских трубок. Собственные цепи накала отдельных рабочих мест разветвляются после переключателя рабочего места. Поскольку ни одна нить накала рентгеновских трубок не накалена, то неисправность следует искать только в таких точках, которые являются общими для всех цепей накала. Соответствующий контакт переключателя рабочего места и общую ветвь трансформаторов накала рентгеновских трубок можно считать источником напряжения (рис. 15.3). Если ни на одном рабочем месте нет накала, то ясно, что неисправность следует искать внутри источника напряжения.

Рис. 15.3. Цепь накала рентгеновской трубки (часть)

Тр3 - автотрансформатор; ПК - переключатель рабочего места; НРТ - общая ветвь цепи накала рентгеновских трубок

Проще всего определить место неисправности, когда наряду с накалом рентгеновских трубок отсутствует накал кенотронов. Эти две цепи являются совершенно независимыми друг от друга, но имеют общий источник напряжения (регулировочный автотрансформатор, стабилизатор).

Следует измерить напряжение на входе и на выходе общего источника напряжения. Одно из двух измерений обязательно приводит к определению неисправности. Если цепи накала запитаны со стабилизатора напряжения и нет накала рентгеновских трубок и кенотронов, то, минуя вышеуказанные пункты, проверку следует начинать с удаления конденсатора стабилизатора. В случае его пробоя выход стабилизатора оказывается короткозамкнутым. После замены конденсатора следует снова проверить накал.

Вышесказанное относится к двухполуволновым рентгеновским аппаратам, обладающим двумя или большим числом рабочих мест. Однако все эти замечания справедливы также в случае полуволновых рентгеновских аппаратов, обладающих одним рабочим местом. Суть заключается в том, что отыскивание неисправности следует начинать не с разборки установки, а с продумывания возможностей. Сравнение цепей накала друг с другом пригодно для того, чтобы определить возможные причины неисправности и - с помощью нескольких переключений приблизительное ее место.

Нарушение работы цепи кенотрона. Причиной отсутствия рентгеновского излучения очень часто является неисправность в цепи накала кенотрона. Вначале следует определить направление поиска поломки путем измерения напряжения на соответствующих клеммах генераторного устройства. В сетевой части генераторного устройства неисправность бывает очень редко. В случае кенотронов с вольфрамовой нитью накала, если на всех трубках нет накала, неисправность следует искать в общей ветви цепей накала, в переключателе, замыкающем цепи накала, или в источнике напряжения. Если накала нет только в одной трубке, то вначале следует проверить сопротивление, служащее для установки тока накала, его контакты. В случае кенотронов с торированным катодом первичная цепь накала обычно является общей для всех кенотронов, поэтому неисправность в сетевой части возможна лишь тогда, когда ни у одного кенотрона нет накала.

Неисправность первичной цепи главного трансформатора. Следует выделить две возможности. Если при включении просвечивания нет излучения, то одной из многих причин может быть отсутствие напряжения питания первичной цепи главного трансформатора. Это проверяется с помощью вольтметра, подключенного на выводы первичной обмотки главного трансформатора. Если там напряжения нет, то в первую очередь следует проверить переключатель, замыкающий цепь, или контакты электромагнитного переключателя. При этом не стоит сравнивать режимы работы отдельных рабочих мест, так как эта цепь не зависит от рабочих мест.

Другой возможностью неисправности является необъяснимое падение напряжения. Если предположить, что неисправность появилась в сетевой части, то в первую очередь ее следует искать в регулирующих элементах и частях, замыкающих контур. Несколько примеров характерных неисправностей: обгорел один из контактов регулятора высокого напряжения, не замыкается один из контактов демпфирующего сопротивления, ток, протекающий через это сопротивление, создает большое падение напряжения на нем. Вследствие ослабленной связи или загрязненного контакта увеличивается переходное сопротивление.

Неисправности цепи блокировки. Задача этой цепи предотвратить перегрузку рентгеновской трубки. Схема цепи блокировки зависит от системы автоматики рентгеновского аппарата. При неисправности зажигается сигнальная лампочка. В случае рентгеновской трубки с вращающимся анодом блокировка трубки включается в цепь блокировки всего рентгеновского аппарата.

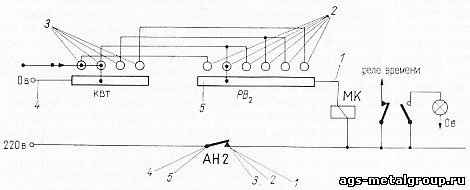

При отыскивании неисправности (рис. 15.4) вначале следует определить, вращается ли анод. Если анод вращается, то следует измерить напряжение на входе или на выходе отдельных элементов цепи, начиная от клемм обмотки блокирующего реле.

Рис. 15.4. Нахождение места неисправности в цепи блокировки

(Точки измерения и последовательность измерений обозначаются одинаковыми цифрами; реле АН 2 срабатывает после ускорения вращающегося анода)

Отсутствие напряжения между отдельными парами точек указывает на место неисправности. Если анод не вращается или не ускоряется достаточно быстро, то неисправность следует искать в анодвращающей части или в самом двигателе. Двигатель отсоединяют от питающей цепи, на входе подключают вольтметр. Следует включить «Подготовку» и следить за вольтметром. Если устройство для запуска анода исправно, то стрелка прибора уверенно отклоняется, а потом падает обратно и устанавливается на номинальном значении напряжения. С помощью этого измерения убеждаются, подается ли напряжение запуска и номинальное рабочее напряжение на двигатель, исправны ли вход и выход запускающего устройства. В дальнейшем неисправность следует искать в самом двигателе. (Двигатель испытывается на обрыв, на короткое замыкание.)

Если на выходе запускающего устройства нет напряжения, то, измеряя напряжение на входе, можно определить направление поиска неисправности.

Неисправности управления. Управление режимом просвечивания производится либо с помощью переключателя режима работы, либо электромагнитным контактором.

При съемке после замыкания переключателя режима работы рентгеновским аппаратом управляет реле времени. Если к рентгеновскому аппарату присоединены штатив или специальные устройства, то они также участвуют в замыкании цепи управления. Поэтому, если аппарат не работает в режиме съемки, то выявление неисправности следует начинать с того, что все дополнительные устройства исключают из цепи управления, чтобы съемкой управляло только реле времени. Таким образом легко определяется место неисправности. Если рентгеновский аппарат после отсоединения дополнительных устройств не работает, то неисправность, естественно, следует искать в пульте управления; в противном случае в штативе или в дополнительных устройствах. Такое разъединение цепи управления осуществляется с помощью программного переключателя или переключателей, заменяющих его. (Если возникает подозрение, что неисправность находится в самом переключателе, то его следует замыкать накоротко.) Если рентгеновский аппарат после этого не работает, то следует удалить обшивку пульта управления и тщательно проверить блок реле времени. Во многих рентгеновских аппаратах сразу видно, нормально ли работает реле времени или нет. Оно управляет электромагнитным контактором съемки не прямо, а через промежуточное реле. В случае срабатывания последнего неисправность следует искать между реле времени и электромагнитным контактором съемки, а иногда в другой ветви катушки электромагнитного контактора. Если местом неисправности является блок реле времени, то вначале следует проверить, что оно не включает: только определенное время или и все другие экспозиции. Если неисправность ограничивается только одной выдержкой или одной группой экспозиций, то ее следует искать либо в разрядной цепи (например, обрыв одного из сопротивлений), либо в плоскости переключателя, соответствующей одному диапазону экспозиций, или в ее отводе. Наша задача усложняется, если реле времени вообще не включает никакой экспозиции. В этом случае дальнейшее отыскивание неисправности возможно лишь при знании принципа работы реле времени. У некоторых реле времени вышеупомянутое промежуточное реле срабатывает под действием прекращения анодного тока рентгеновской трубки, а у других, наоборот, под действием протекания анодного тока. В соответствии с этим неисправность следует искать в анодной цепи или в цепи сетки. В реле времени, обладающем несколькими электронными лампами, или в синхронизированных реле времени задача еще более усложняется. Принцип работы различных элементов реле времени можно определить по схеме и описанию, приложенным выпускающей фирмой к рентгеновскому аппарату. В приложениях, особенно при сложных схемах реле времени, описывается способ проведения измерений и даются результаты. Существуют три группы неисправностей реле: 1. вообще не работает, 2. включает неправильные экспозиции, 3. включает съемку, но в конце не выключает экспозицию. Место неисправности ни в одном случае нельзя определить заранее. Во всех случаях его нужно ограничивать путем последовательных измерений.

Измерение начинается на лампах реле времени. Измеряется анодное напряжение, анодный ток, напряжение смещения управляющей сетки, напряжение и ток накала лампы и т. д. Результаты измерений сравнивают с данными заводской документации (иногда каталога электронных ламп). Это позволяет выявить неисправность или определить направление дальнейшего поиска.

Целесообразно использовать так называемый способ замены. При этом подозрительные элементы схемы (лампы, конденсаторы) просто замыкаются, что часто приводит к нахождению неисправности. Это часто рекомендуется в первую очередь в случае включения неправильных экспозиций. С изменением емкости разрядных конденсаторов длительность экспозиций также изменяется. Поэтому замена конденсаторов на известную емкость часто позволяет решить задачу.

Прочие неисправности. В рентгеновских установках часто встречаются такие неисправности, когда установка работает, но в разных режимах имеются недостатки качественного характера. Наиболее часто встречающиеся недостатки сгруппированы ниже по типу съемки.

Изображение решетки на снимке. Если на снимке виден не только объект съемки, а также теневое изображение решетки, то во всех случаях это объясняется несовершенным передвижением решетки. При выполнении снимка отсеивающей решеткой переключатель режима работы в положении «Съемка» включает не реле времени, а решетку, и, если она ускорилась, то путем замыкания контакта подается запускающий сигнал на реле времени, которое включает съемку.

В конце экспозиции съемка прекращается в любом случае с помощью реле времени. С учетом этого длительность времени передвижения решетки следует выбирать так, чтобы время равномерного движения было больше, чем сумма времени срабатывания контактов, дающих запускающий сигнал, и электромагнитного контактора съемки. Из-за разброса параметров рекомендуется брать это время с известным запасом. При правильно подобранном времени движения решетки на снимке может быть ее изображение, когда решетка ходит туго, заедает во время движения (в первую очередь при короткой экспозиции, при стробоскопическом эффекте). В первом случае следует ликвидировать неисправность, а во втором случае изменить время передвижения решетки.

Причину появления изображения решетки на снимках, сделанных различными блендами, передвигаемыми с помощью электродвигателя, обычно следует искать в механизме. Если механизм, преобразующий вращательное движение вала и электродвигателя в прямолинейное движение решетки, изношен, то решетка находится в крайних положениях более длительное время и поэтому может давать тень на пленке.

Недоэкспонированные снимки, произведенные с помощью рентгеновской решетки. При неправильном времени передвижения решетки, когда оно меньше времени экспозиции, съемку выключает не реле времени, а блокировка бленды.

Причиной короткого времени передвижения может быть неправильная работа штатива Букки. Время передвижения решетки определяется величиной продуваемого окна поршня, движущегося в закрытом цилиндре, наполненном маслом. Величину продувочного окна можно регулировать. Если масло вытекает из цилиндра частично или полностью, то время передвижения бленды укорачивается, в крайних положениях оно уменьшается до нескольких десятых долей секунды.

Причиной недостаточной экспозиции может быть неправильный выбор параметров съемки. При использовании решетки уменьшается почернение пленки, поэтому необходимо увеличивать количество заряда (ма х сек). Обычно увеличивают выдержку. Коэффициент увеличения выдержки меняется в пределах 2,5 - 5.

Недостатки томографических снимков. Наиболее частым недостатком томографических снимков является недостаточное размывание не снимаемых плоскостей, то есть изображение скорее суммационное, чем томографическое. Неисправность следует искать в первую очередь в цепи управления. Прежде всего надо исследовать, на какой промежуток траектории рентгеновской трубки падает экспозиция. Могут иметь место следующие недостатки: из-за неисправности цепи управления томографического устройства экспозиция включает реле времени, и рентгеновское излучение появляется при неподвижном состоянии рентгеновской трубки; управляющие контакты томографического устройства сдвинулись, по-этому экспозиция начинается рано или слишком поздно. В соответствии с этим экспозиция заканчивается рано или при уже остановленной трубке (одностороннее размывание).

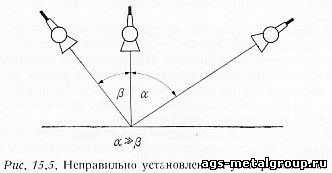

Причиной плохого размывания может быть неправильно выбранный угол качания трубки. При уменьшении угла увеличивается толщина томографического слоя, что приводит к ухудшению качества изображения.

Недостаточное размывание или нерезкость могут иметь место при неравномерном движении решетки или ее колебаниях во время движения. Причиной этих недостатков является неравномерность траектории движения или неисправность механизма. Недостаточное размывание бывает также и при совершенно исправных рентгеновских аппаратах, если выдержка, установленная с помощью реле времени, короче, чем полезное время передвижения томографического устройства. Хотя при этом экспозиция включается томографическим устройством, но выключается реле времени, углы размывания, измеряемые от вертикальной оси, не будут равными (рис. 15.5). На реле времени следует всегда устанавливать большую выдержку, чем время передвижения рентгеновской трубки.

Неисправность усилителя яркости рентгеновского изображения. Об одной, наиболее часто появляющейся неисправности, о синеватом пятне, появляющемся в поле зрения, уже говорилось. Нерезкость изображения тоже является очень часто встречающимся недостатком. Она возникает вследствие неправильной фокусировки. Ее можно корректировать с помощью потенциометра, монтированного на усилителе яркости рентгеновского изображения. Это делается следующим образом. Перед просвечивающим экраном усилителя яркости рентгеновского изображения со стороны рентгеновской трубки с помощью изоляционной ленты укрепляются несколько металлических проводков диаметром приблизительно 0,5 мм. (Для этой цели к усилителю яркости рентгеновского изображения прилагается специальная решетка.) После этого включают просвечивание и с помощью потенциометра устанавливают максимальную четкость и контрастность изображения.

Напомним, что неправильное регулирование окуляра приводит к нерезкости изображения.

Яркие вспышки, наблюдаемые при проектировании рентгенокинофильма, полученного при киносъемке с помощью усилителя яркости рентгеновского изображения, объясняются наличием переменного составляющего анодного напряжения усилителя яркости рентгеновского изображения.

Неисправности рентгеновских кинокамер. Неисправности рентгенокинокамер чаще всего связаны с неправильным управленцем. Управление таких устройств (Елема, Оделка) необходимо синхронизировать с рентгеновским аппаратом так, чтобы экспозиция произошла во время остановки пленки. Следует стремиться к тому, чтобы между моментом остановки пленки и началом экспозиции прошло как можно меньше времени.

Следует обратить внимание также на то, чтобы экспозицию обрывало реле времени, а не начало передвижения пленки. (Исключение составляет такой неудобный режим, когда съемкой управляет не реле времени, а кинокамера.) Кадры накладываются друг на друга по краям при использовании кинокамер, которые работают с неперфорированной пленкой, когда пленка передвигается приемной бобиной. Когда приемная кассета еще пустая, вследствие малого периметра вала за один оборот на него наматывается значительно меньше пленки, чем после наматывания одного - двух метров пленки, когда периметр уже значительно увеличился. Эту неисправность можно корректировать наматыванием на пустую бобину пленки, длина которой соответствует нескольким кадрам.